見て 触れて 感じて

見て 触れて 感じて

考え 行なって 夢育つ

「子ども主体」の保育

「たのしい!」「どうして?」「できた!」を

子ども達は自分で選んだ遊びや生活から

生み出していきます。

子どもの主体性を大切にし、幼児期に体験させてあげたい

「7つのあそび」を通じて、子どもの世界を広げていきます。

幼児期にもっとも育てたいのは「愛着形成」「自己肯定感」「こころ」です。

どこまでも、子どもの可能性を信じ、愛し、子どもに寄り添います。

子どもたちの中に「心の拠り所」が育つように。

「あなたはこの世でたった一つのかけがえない存在」

という気持ちが育つように。

そこから彼らの可能性が広がっていきます。

在園生・卒園生・保護者の声

-

卒園生さま同志社大学卒

夏休みに妹のMと思い出深いニュートンに行きました。園長先生ご夫妻と、担任の先生と再会できて本当に嬉しかったです。相変わらずキラキラしていて素敵でした。先生たちみたいな大人になりたい!ニュートンでの経験が無しで今の自分は無いと思います。今でもニュートンの仲間達と会うんだけどみんなちょっと変わっていて凄く素敵な仲間!一生の友達をつくれました。

-

在園生保護者さま

カメラでの映像撮影の仕事をしています。いろんな園の行事を撮影していますが、ニュートンでは、見せる為ではなく一人ずつの成長を各活動で大切にされ、とても感動しました。遠足も多く、自然に触れる機会も他園よりも多いと思います。オリジナルプリントもあり、文字も教えてはいないが、自然に覚えて帰ってきます。自分で考える力がついていると思います。また、友だちのことを考えられる思いやりがある子に育ったと思います。

-

卒園生保護者さま

3人の息子を通わせて頂きました。おかげさまで3人とも、心も身体も大きくなり、23・20・18歳になりました。3人とも優しくて思いやりがあって、体力も頑張るチカラもあって、どうやったら、こんないい子に育つの??と、いつも聞かれます。次男はサンフレッチェのユースでキーパーとして頑張っていました。親としての役割、心の持ち方、大切なことは、ニュートンの先生に教えて頂きました。子供だけではなく、親も育てて頂いたように思います、生きる力や、考える力、頑張る力をはぐくんで頂いたこと、心から感謝申し上げます。

-

卒園生さま慶応大学卒

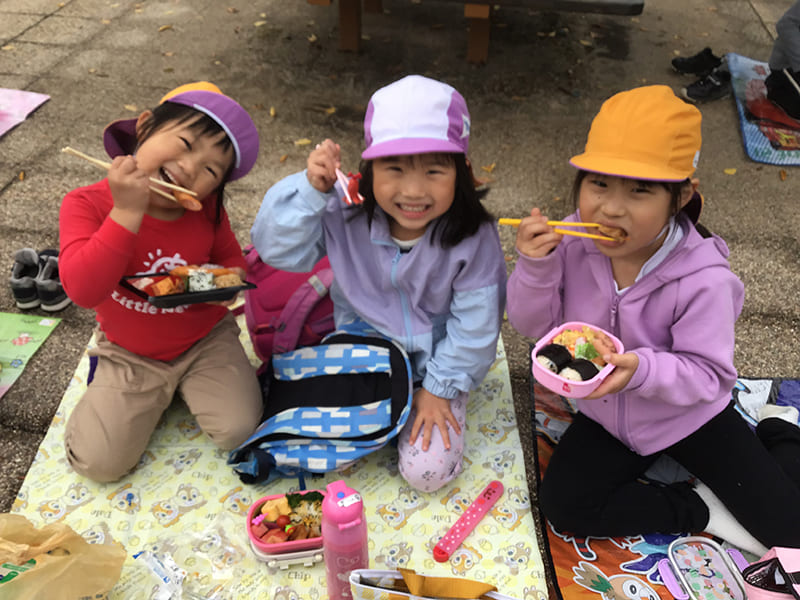

大学の友達はみんな幼稚園の時の思い出を聞いても覚えていない人が多い中、沢山遠足に行って、海や川や山で遊んだ記憶、運動会で乗り越えられないような戸板に挑戦したり、沢山の楽しい事ばかりが思い出されます。毎日の運動ブレインビクスで運動神経がすごくよくなり、スポーツも大好きにさせて頂きました。言葉の刺激や脳が育つ取り組みのお陰で地頭が良くなったのは一生の宝です。お陰で大学の時から起業し、ビジネスの世界に飛び込みました。ニュートンの色々な刺激のお陰だと思います。

-

卒園生保護者さま

一番下の子が一昨年前に卒園し、5人を通わせてもらいとても良かったです。幼児期のニュートンの教育が良かったので、「しっかりしてるよね」「こんないい子に育ったんだね」とよく言われます。生きる力が育まれたと思います。

各園のお問い合わせ先

01しぜんとどろんこであそぼ!

● 観る力、聴く力、触れる感触、味わう感覚、香り…

それは、大人が教えられることではありません。本物を目で見て触って、初めて獲得できます。子どもたちが自然の中で遊ぶことによって、実際に感じて覚えたものは頭の中にしっかり刻まれていき、本当の知識に結びつき、好奇心、探求心に繋がります。小さなころから自然に触れ、感じることで身につく能力は計り知れないものがあります。

●運動能力の発達を促進

自然の中は不規則の連続。体幹を鍛え、自分の体を思い通りに使える運動能力が育ちます。

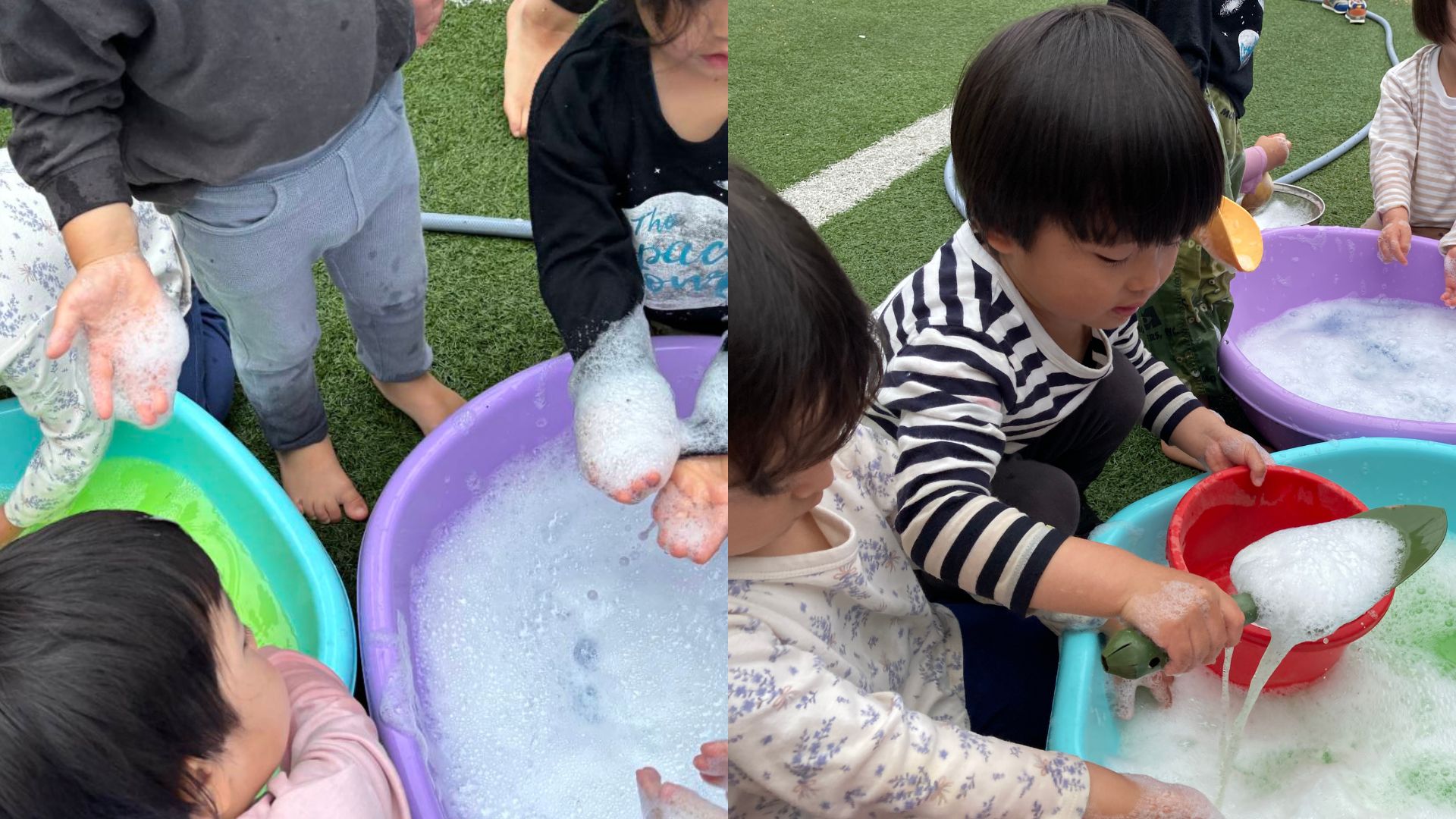

●泥んこ遊びは腸内フローラと脳を育てる!

腸内フローラは就学前までに完成します。腸内フローラと脳の成長は緻密な関係があり、腸内環境の良さが、良い脳を作り出す事が解ってきました。 泥んこ遊びで、土の中の土壌菌が子ども達に取り込まれ、大切な腸内細菌となり、優れた脳を育てます!

02こども主体であそぼ!

子どもの意思や興味関心から、遊びのコーナーを整え、子どもが自ら考え、工夫し、問題を解決し、行動する力を育みます。 子どもが自ら考え、遊び込む事を促します。 子ども達は、自分の選択や行動が尊重されることで、自己肯定感を高めます。

- ・自発性、意欲の向上:自分で考え、行動する経験を通して、自発性や意欲を育てます。

- ・問題解決能力の育成:遊びや活動を通して、試行錯誤し、問題を解決する力を養います。

- ・自己肯定感の向上:自分の選択や行動が尊重されることで、自己肯定感を高めます。

- ・社会性の発達:友達と関わる中で、コミュニケーション能力や協調性を育みます。子どもが将来、変化の激しい社会を生き抜くために必要な力を育みます。

03からだであそぼ!

脳科学に基づいた「からだであそぼ」は運動神経を鍛え育てます。将来どんなスポーツにも対応できる運動神経を育てるのが「ニュートン式ブレインビクス」です。カリキュラムは、2つの要素に分かれており、「体幹や運動の基礎」を育てるハイハイなどの「赤ちゃん運動」(脳の基盤を育てる)。「運動神経・リズム感」を育てるフープジャンプ、ハードルジャンプ、リズムジャンプ、マット運動、鉄棒、跳び箱(脳の前頭前野を育てる)。脳の基盤と前頭前野を育て、ダイナミック脳(脳のすべてを使える脳にする)に育てます。友達と一緒に運動する中で、切磋琢磨し、目標をやり遂げる気持ちも育ちます。

04アート

子どもたちは、しぜんあそびの中で獲得した木の実・枝・草花・土など様々な素材を持ち帰り、制作遊びをします。また生活の身近な物・紙・粘土・絵の具・のり・筆など、色々な素材を使って、考え、工夫し、描いて遊びます。家ではなかなかできないようなボディペインティングなど、ダイナミックな遊びもしています。自由に規制されず「つくること」「描くこと」は楽しく、子どもたちの自信につながり、豊かな感性と感覚、思考力が養われます。自由に創造し完成させるという成功体験は、将来子どもたちの豊かな人格形成や創意工夫など学びの基礎となります。

05サイエンス・科学につながるこころ

ICTの進化、人口減少、地球温暖化、自然破壊などが生み出す新しい価値観の中で、子ども達は常に「なぜ?」を問いかけることが求められています。 これからの子ども達が生きる時代は、自らが考え、決まっていない答えを導き出す力が必要です。 これまでは、知識を大量に獲得し、記憶することを大学入試に求められていましたが、「なぜ?」「どうして?」と考え、物事の本質を深く考える力を育むことが大切な時代です。 自然に出かける保育を大切にし、自然で出会った小動物や自然物から「あれ?」「なぜ?」「どうして?」という子ども達の声を拾い、「科学につながるこころ」を育てます。 子ども達は、遊びの中で、「なぜ?」から「探求」する過程において、本当の考える力、視点を身につけていきます。 また、気づきや発見が、子どもたちの創造力を育み、 それらの経験はこれから困難に直面したとき、「どうして?」と分析し、解決の糸口を見つけ出していくでしょう。

06えいごであそぼ!※映像・外国人講師との活動

はインターナショナル幼稚舎のみです。

グローバル化が進み、今まで以上に英語を使う必要性がある時代になりました。世界の中でコミュニケーションが取れるよう、英語が好きになって欲しいと思っています。

リトルニュートンでは、毎朝英語の音楽やダンスに触れ、英語を身近に感じる時間を設けています。毎日英語にふれることにより、英語習得の可能性を広げていきます。スポンジのように吸収力の高い幼児期だからこそ、英語学習としてではなく、英語の環境を与え、楽しく英語に触れる時間を持っています。

07担当制

乳児保育において、排泄・食事等を緩やかな担当制で保育をし、一人ひとりを大切に、丁寧にそだてていきます。 子どもと保育士の間に愛着関係を築き、一人ひとりの発達に合わせた保育を行うことを目指します。

- ・きめ細やかな対応:担当の保育士が、排泄・食事等を把握し、きめ細やかな保育をします。

- ・愛着形成:担当の保育士と継続的に関わることで、子どもは安心感を得て、保育士・人への信頼関係を深めます。

- ・生活リズムの安定:担当の保育士が、子どもの生活リズムを把握し、適切なタイミングで食事や排泄等のお世話をすることで、生活リズムを整えます。

- ・子ども:安心感・愛着形成・生活リズムの安定・個別対応による成長促進・自己肯定感の向上などが期待できます。

クッキング・食育

●現代食はミネラル不足!?

ミネラルは私たちの体だけでなく心の状態にまで作用し、心と体の安定や健康に欠かせない栄養素のひとつです。

「ミネラルをとる」⇒「酵素がうまくはたらくようになる」⇒「神経伝達物質やホルモンなどもしっかり作られる」⇒「体の調子が整い、心も安定する」

これだけ重要な栄養素であるにもかかわらず、時代の変化とともに、現代食にミネラル不足の問題が明らかになっています。 ミネラルが不足するとやはり心身にさまざまな不調を起こします。

●ミネラルたっぷりの手作り給食

ミネラルは、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛など、100種類ほどの元素のことですが、私たちの体の組織を構成し、心の状態に作用する神経伝達物質やホルモンを作る酵素のはたらきを活性化させて、大きく精神への影響を及ぼします。 リトルニュートンでは、ミネラルアドバイザー国光美佳先生監修のもと、脳や臓器の働きを促すミネラル成分豊富な天然の出汁をふんだんに使った野菜たっぷり、ミネラルたっぷりの手作り給食を提供します。

●子ども達は種を植え、育て、調理し、食べる!

手は第2の脳と言われています。クッキングは手を沢山使い、脳を刺激し、工夫や、手順など、将来の「必要な力」に繋がります。そして「おいしい!!」「楽しい!!」が育ちます!!!